出社が楽しくなる!小規模事業者のための従業員コミュニケーション術

- 1. 1 「出社が楽しくなる」職場づくりの意義と効果

- 2. 2 職場コミュニケーション&モチベーションの理論と実践

- 2.1. 2.1 ハーズバーグの動機づけ・衛生理論

- 2.2. 2.2 自己決定理論

- 2.3. 2.3 目標設定理論・強化理論

- 3. 3 年代別:コミュニケーション特性と効果的対応策

- 3.1. 3.1 20代社員・アルバイト: 「成長実感」と「明確な指示」で安心感を

- 3.2. 3.2 30代社員: 「役割拡大」と「ワークライフバランス」の両立支援

- 3.3. 3.3 40~50代社員・パート: 「経験の尊重」と「変化への適応サポート」を

- 4. 4 「黙って分かれ(察してほしい)」は時代遅れ

- 4.1. 4.1 察して文化の弊害

- 4.2. 4.2 明確に伝える・フィードバックし合う文化への転換

1 「出社が楽しくなる」職場づくりの意義と効果

従業員が「出社が楽しい」と感じる職場は、従業員のモチベーション向上や生産性向上、そして離職率低下につながるとされています。社員のエンゲージメント(仕事への熱意や没頭度)が高まるほど、組織に様々なメリットが生まれます。

- 生産性・業績の向上: エンゲージメントの高い社員は低い社員に比べ、生産性が18%高く、企業の収益性も21~23%向上するとのデータがあります。社員が仕事に熱意を持ち楽しんで働ける職場は、売上や顧客満足にも好影響を及ぼします。

- 離職率の低下・定着率向上: 社員の幸福度や士気が高い職場ほど離職率が下がることが確認されています。ある調査では、エンゲージメントの低いチームは高いチームよりも離職率が18~43%高いという結果もあります。社員が職場に愛着を感じ「ここで働きたい」と思えることで、人材の流出を防げます。離職が減れば新規採用・育成コストの削減にもつながります。

- 組織へのコミットメント向上: 従業員のエンゲージメント向上は組織への愛着心やコミットメントを高める関連性も指摘されています。社員が「この会社のために頑張りたい」と感じれば、主体的な行動や協力も得やすくなります。

- イノベーション・創造性: 楽しく働ける職場は心理的安全性が高く、メンバーが安心して意見を出し合えるため創造的なアイデアや改善提案も活発になります。Googleの研究プロジェクト「アリストテレス」でも、生産性の高いチームほどメンバーが気兼ねなく発言できる「心理的安全性」が高いと報告されています。出社が楽しい職場環境は、社員がのびのびと挑戦し、新しい価値を生み出す土壌とも言えます。

こうしたデータや研究から、「社員にとって出社が楽しみになる職場」を作ることは、事業規模に関わらず十分投資に値する取り組みです。社員のモチベーションと幸福度を高めることが、生産性や定着率などに波及効果を生み、結果的に事業の持続的成長につながることとなります。

2 職場コミュニケーション&モチベーションの理論と実践

効果的なコミュニケーションや動機づけの手法を知るには、心理学や経営学で確立されたモチベーション理論を参考にすると有用です。ここでは代表的な理論を紹介し、それぞれ小規模事業者にも活用できるポイントを解説します。

2.1 ハーズバーグの動機づけ・衛生理論

米国の心理学者ハーズバーグは、「職務満足に寄与する要因」と「不満の原因となる要因」は異なると提唱しました。この理論では職場の要因を次の2つに分類します。

- 動機づけ要因(満足をもたらす要因): 仕事そのものの面白さ、達成感、承認(ほめられること)、昇進・成長機会など。これらが満たされるほど仕事への意欲・満足度が高まります。「出社が楽しい」と感じるには不可欠なポジティブ要因です。

- 衛生要因(不満を防ぐ要因): 給与、労働条件、人間関係、会社の方針・ルール、安全な作業環境など。これらが整っていないと不満や不信感につながりますが、整っていてもそれだけで積極的なやる気アップには直結しない「当たり前の条件」と位置付けられます。

<職場での活用策>

まずは最低限の衛生要因を満たし不満を解消することが土台になります。労働環境を清潔で安全に保つ、公平な給与・労働時間管理、良好な人間関係(ハラスメントのない風土)といった基本条件を整えましょう。その上で、動機づけ要因を意識して高めます。例えば「小さな成功にもフィードバックして承認する」、「裁量の大きい仕事や新しいチャレンジの機会を与える」といった施策です。小規模事業の場合、大企業より昇進のポストは限られますが、その代わりジョブローテーションで色々な役割を経験させる、新サービス開発など面白みのある仕事を任せるなどで社員の成長欲求を満たすことができます。例えばAmazonでは一定水準の給与・福利厚生(衛生要因)を提供しつつ、グローバル規模の新規プロジェクトに社員を参画させることで仕事の面白さや達成感(動機づけ要因)を与え、モチベーションを高めているとされます。小規模事業でも社員一人ひとりにスポットライトを当て、「あなたの貢献を認めている」「あなたに期待して重要な仕事を任せる」というメッセージを伝えることが、やる気向上につながります。

2.2 自己決定理論

自己決定理論は、「人は自分で決めたという感覚(自己決定度合い)が高いほど内発的に動機づけられ、成果も向上する」とする理論です。人が生まれながら持つ3つの心理的欲求の充足がポイントになります。

- 自律性(Autonomy): 「自分の行動を自分で選んでいる」という感覚。上からの押し付けではなく、自分の意思で仕事に取り組めていると感じること。例えば任されている仕事で自由に工夫できる余地がある、現場の判断を尊重してもらえる、といった状況で自律性が高まります。自律性が満たされると人はより主体的・積極的に行動します。

- 有能感(Competence): 「自分には能力があり成長できている」という感覚。仕事を通じてスキルアップしたり成果を出したりして、自分の有能さを実感できること。適切な難易度の目標を達成したり、フィードバックによって成長を認められると満たされます。

- 関係性(Relatedness): 「周囲と良い関係を築けている・役に立っている」という感覚。職場での信頼関係やチームワーク、帰属意識によって得られます。仲間から受け入れられ、大切にされていると感じることが重要です。

<職場での活用策>

小規模事業者は大企業に比べ組織がフラットな分、社員の自主性を尊重した柔軟なマネジメントをしやすい利点があります。自己決定理論にならい、まず仕事の進め方にある程度の裁量権を与えることで「やらされ感」ではなく主体性を引き出しましょう。細かい指示でがんじがらめにするより、目的だけ伝えて方法は任せる、といった工夫で自律性が高まります。また成長の機会を提供し達成を承認することも大切です。例えば新人でも小さなプロジェクトリーダーを任せ達成できたら称賛する、資格取得や研修を支援してスキルアップを後押しする、といった取り組みで有能感を育みます。良好な人間関係づくりにも注力しましょう。少人数の職場ではランチミーティングや朝礼での雑談タイム等を設けてコミュニケーションを活性化し、お互いを知る機会を増やすことでチームの一体感を醸成できます。こうした施策は社員の「この職場に自分の居場所がある」という関係性の欲求を満たし、内発的な動機づけにつながります。結果として社員が自発的に働く風土が生まれ、生産性向上や創造的なアイデア創出にも寄与するはずです。

2.3 目標設定理論・強化理論

目標管理におけるフィードバックの重要性や、行動心理学の強化理論(成果に対する即時の賞賛・報酬で望ましい行動を強化する考え方)など、職場コミュニケーションで“フィードバック”は重要なキーワードとなります。ここでは、目標設定理論と強化理論について解説していきます。

- 目標設定理論: 「人は明確でチャレンジングな目標を与えられ、かつ適切にフィードバックされると高い業績を上げる」という理論です。漠然と「頑張れ」と言われるより、「○月末までに売上○○円を達成しよう」のように具体的で測定可能な目標を提示した方がモチベーションが向上します。また進捗に対して定期的にフィードバック(達成度の確認やアドバイス、賞賛)を行うことで、努力の方向修正や意欲維持がしやすくなります。フィードバックは目標達成への道筋で不可欠な要素とされています。

- 強化理論(オペラント条件づけ): 心理学者スキナーの提唱した理論で、「良い行動に対して即座に褒めたり報酬を与えることで、その行動の再発確率を高める」という考え方です。例えば営業成績を達成したらすぐに表彰する、ミスが減ったらその場で「助かっているよ」と声をかける、といったタイミングが重要なフィードバック方法です。小さな達成でも即フィードバックすることで「頑張れば認められる」という実感を与え、次の意欲につなげます。

<職場での活用策>

社員数の少ない事業所ほど、一人ひとりの目標を把握しやすく、きめ細かなフィードバックを行う好機と言えます。まず各従業員と具体的な目標を合意形成しましょう(売上・顧客数・スキル習得など、その人の職種やレベルに合ったチャレンジ目標)。その上で、週次や月次で1on1ミーティングを開き進捗を確認しフィードバックする習慣をつけます。達成度に応じて「ここまで順調」「ここは改善しよう」と具体的に伝えることで、社員も自分のペース配分や改善策を掴みやすくなります。特に小規模事業者の場合は上司と部下の距離も近いので、日々の雑談の中でもこまめに声かけ・称賛をするよう意識しましょう。「昨日のお客様対応良かったよ」「○○さんのおかげで助かった」など即座に伝えることで社員のモチベーションを強化できます。

またフィードバック文化を根付かせるため、上司からの一方通行だけでなく双方向のフィードバックも推進しましょう。社員から経営者への意見提案を募ったり、アルバイトから現場の課題報告をしてもらう機会を設けたりすることです。お互いにフィードバックし合える風通しの良い組織は、問題発見が早まり成長スピードも上がります。「フィードバックは悪いことを指摘する場ではなく、共に目標達成に近づくための情報交換」という前向きな捉え方を共有すると良いのではないでしょうか。

3 年代別:コミュニケーション特性と効果的対応策

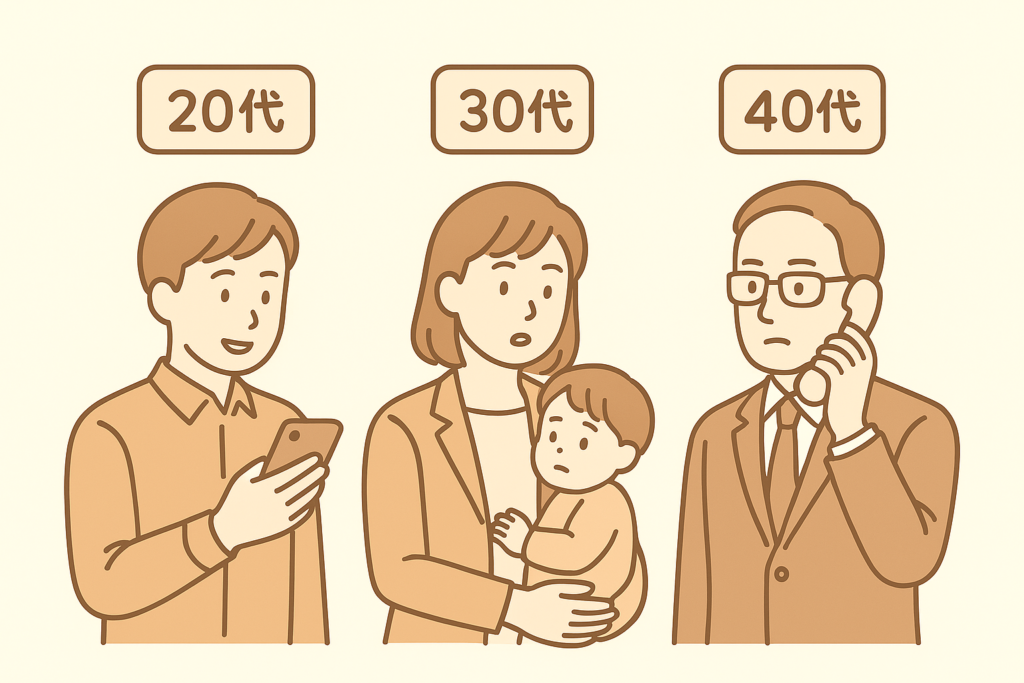

職場には様々な世代の従業員(正社員からパート・アルバイトまで)が混在します。それぞれ世代ごとに価値観やコミュニケーションのスタイル、抱えやすい悩みが異なるため、画一的な接し方ではミスコミュニケーションが起こることも。中小・小規模事業者においても、世代間ギャップを意識したマネジメントが重要となってきます。以下に20代・30代・40~50代それぞれの特徴と、円滑なコミュニケーション・動機づけのポイントをまとめます。

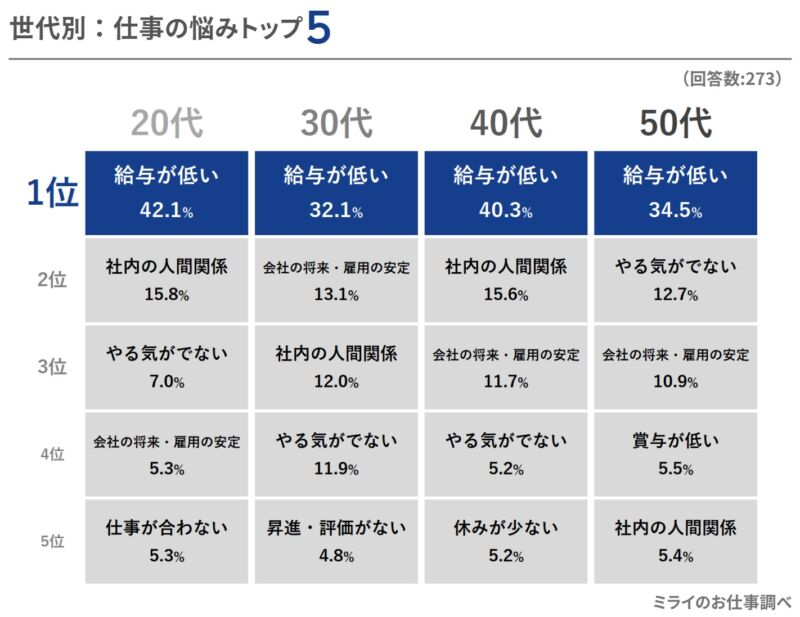

引用元:https://jobseek.ne.jp/research-report/workproblems/

上図:世代別「仕事の悩み」トップ5(ミライのお仕事調べ, 回答者各世代約270名)によると、20代では「給与が低い」(42.1%)に次いで「社内の人間関係」(15.8%)が2位、30代では将来性不安(13.1%)が2位、40代は人間関係(15.6%)が2位、50代は「やる気が出ない」(12.7%)が2位に挙がるなど、世代により仕事上の悩みの比重に違いが見られます。

3.1 20代社員・アルバイト:

「成長実感」と「明確な指示」で安心感を

<主な悩み・価値観>

社会人経験の浅い20代はキャリアへの不安や人間関係の悩みを抱えやすい傾向があります。ある調査では、20代の約68%が「自分のキャリアに不安がある」と回答しています。具体的には「今の仕事が自分に合っているかわからない」「この会社で成長・昇進できるのか疑問」といった将来への迷いです。また上記グラフのように、「社内の人間関係」は20代で他世代より高い割合で上位の悩みとなっています。慣れない職場で上司や先輩とうまくコミュニケーションを図れるか、不安を感じる若手も多いようです。加えて、「やる気が出ない」(モチベーション低下)も一定数見られ、仕事に意義を見出せず悩むケースもあります。

20代はデジタルネイティブ世代でもあり、情報収集や他者とのつながり方に特徴があります。一般に若手ほど電話よりチャット・SNSを好む傾向があり、「いちいち上司に電話で確認はしづらい」「メールでの丁寧なやりとりよりスタンプ一つでOK」など感覚のズレが生じることもあります。また近年の20代は「指示待ち」というより指示が明確でないと動きづらい側面も指摘されています。曖昧な指示で失敗すると怒られるリスクを避けたい心理から、「言われていないことはやらない方が良いのでは」と考える傾向があるとの声もあります。

<コミュニケーション&動機づけポイント>

20代にはまず安心できる指導と明確な期待値の提示が重要です。新人・若手のうちは「何をすれば合格なのか」がわからず戸惑うものです。そこで業務指示は具体的かつ丁寧に行い、できればマニュアルやチェックリストを用意してあげましょう。「黙って見て覚えろ」はNGです(詳細は後述の第4章参照)。質問や相談を歓迎する雰囲気を作り、「わからなければ何度でも聞いていい」と伝えることで、20代社員は安心して業務に取り組めます。小規模企業ではOJTでマンツーマン指導する機会も多いと思いますが、その際も頭ごなしに「これくらい察して動け」ではなく一つひとつ理由を説明して教える姿勢が信頼関係を築きます。

モチベーション面では、20代は成長欲求が強い世代です。「この仕事を通じて自分は成長できる」という実感が得られるとやる気が上がります。逆に単調な雑務ばかりでは飽きてしまい離職にもつながりかねません。そこでスキルアップやキャリアパスの展望を示すことが大切です。例えば「半年後には一人で顧客対応できるようになろう」「資格取得を会社として支援する」といった目標と支援策を提示し、若手の自己成長を後押ししましょう。また小さな成長や成果も都度フィードバックして誉めることを忘れずに。20代は特に上司からの承認に敏感で、「自分を見てくれている」と感じると一層頑張ります。アルバイトであっても、「◯◯さんの接客でお客様から褒められたよ」「今日の段取り良かったね」と声をかけることで、次回も意欲的に働いてくれるでしょう。

コミュニケーショ面では、チャットツールやSNS的な軽快さを取り入れるのも一案です。堅苦しい朝礼スピーチより、業務連絡はグループLINEで手短に共有、雑談は気軽にスタンプ返信OKなど、若手が窮屈さを感じない工夫をします。ただしビジネスマナー基礎も大事なので、電話応対やメール書作法などは丁寧に教えてあげてください(若い世代は電話で名乗る経験すら少なく苦手意識を持つ人もいます)。優しく教えつつ必要以上に古いやり方に固執しないバランスがポイントです。

3.2 30代社員:

「役割拡大」と「ワークライフバランス」の両立支援

<主な悩み・価値観>

30代は働き盛りでありつつ、ライフイベント(結婚・子育てなど)との両立にも差し掛かる世代です。そのため将来への不安や昇進・評価への関心が高まります。前掲の調査では、30代では「会社の将来性・雇用の安定」が悩みの2位(13.1%)に挙がり、20代よりも会社の安定性や自分の雇用がこの先大丈夫かを気にする人が増えます。現実に30代は家庭を持ち始め出費も増えるため、会社の業績悪化やリストラへの不安が強まる傾向があります。

また30代前半~中盤は昇進やキャリアアップのタイミングです。「このままこの会社にいて管理職になれるのか」「他社に転職すべきか」など悩む時期でもあります。20代より転職市場での自身の市場価値をシビアに考える人も増えます。そのため人事評価や処遇に不満があると流出しやすい世代とも言えます。

コミュニケーション面では、30代はミレニアル世代に当たり、柔軟な働き方やチームワークを重視する価値観が強いです。20代ほどではないものの、それでもITツールには比較的適応しており効率やコスパを重んじる傾向があります。一方で上の40代50代とも近い立場として板挟みになるケースも。部下(20代)からは「古い」と言われ、上司(50代)からは「最近の若者は…」と言われ、苦労する30代中間管理職も少なくありません。

<コミュニケーション&動機づけポイント>

30代にはキャリア展望を開示し、責任ある役割を与えることで意欲を引き出せます。小規模企業では管理職ポストが少なく昇進チャンスも限られますが、その場合でも役職に代わるやりがいを提供しましょう。例えば「新規事業の立ち上げを任せる」「◯◯専門プロジェクトのリーダーになってもらう」など、裁量権の大きい仕事は30代の成長欲求と承認欲求を満たします。成果を出せば社内での存在感も高まり、本人の満足にもつながります。ハーズバーグ理論の動機づけ要因で言う「責任の付与」「達成感の付与」を意識します。

また30代後半は部下を持つ人も増えるため、マネジメントスキル研修や他世代との橋渡し役を期待するのも良いでしょう。「あなたの世代が頼りです」と信頼を寄せることで、自身も上司・部下双方とのコミュニケーションに積極的になるはずです。

一方で30代はプライベートとの両立支援も重要です。特に中小企業では育児中の社員や介護を抱える社員への配慮が薄いと、人材の離脱に直結します。柔軟な働き方(時短勤務・リモートワーク)や有給取得の奨励など、ワークライフバランスを尊重する姿勢を示しましょう。この世代はワークライフバランス志向が強く、無理な残業や飲みニケーションの強要は敬遠されます。「効率よく働き定時で帰る」ことに罪悪感を持たない風土を作り、「家庭も大事にしていい」と経営者自らメッセージを発信すると、30代社員のロイヤリティは高まります。

コミュニケーションスタイルとしては、30代はメール・対面とチャット・オンラインの両方に比較的対応できる世代です。ただ若手に比べ電話に抵抗は少ないかもしれません。上司としては状況に応じて手段を使い分け、重要な話は直接会って、一方日常の報連相はSlackなどチャットで迅速に行う、といった柔軟さを持つと良いでしょう。

また、もし30代社員が上司となり年上の部下(40~50代)を持つ場合は、後述するシニア世代の特徴も踏まえた助言をしてあげてください。年下上司・年上部下コンビのコミュニケーションはお互い気疲れしやすいものですが、共通の目標を設定しチームで協力する意識を持つことで円滑に進みます。30代のミドルマネジャーには「あなたの役割は世代間の架け橋」という意識づけをし、困ったことがあれば経営層がサポートする姿勢を見せましょう。

3.3 40~50代社員・パート:

「経験の尊重」と「変化への適応サポート」を

<主な悩み・価値観>

40代以上になると社歴も長くベテラン層です。この層の特徴として、会社への帰属意識が比較的強いことが挙げられます(特に現在50代後半以上の「バブル世代」は終身雇用前提で会社に忠誠を尽くす価値観が根強いです)。一方で、近年の40~50代は必ずしも安定を享受できず、就職氷河期を経験した世代もいます。そのため上の世代ほど会社を盲信せず危機意識を持つ人もいます。実際、30~50代では「会社の将来性・雇用不安」が10%超と20代より高く、リストラや倒産リスクに敏感です。「このまま定年まで勤め上げられるのか」という心配を抱える40~50代も少なくありません。

また50代に多い悩みとして、「最近仕事へのモチベーションが湧かない」という声も聞かれます。昇進の頭打ちやマンネリ化からやりがいを見失うケースや、体力・健康面の不安から積極性が低下する場合もあります。加えて、組織内で年齢が上になるにつれ居場所の喪失感(若手ばかり評価され自分はお荷物ではないか等)を感じる人もいます。

コミュニケーション面では、40~50代は総じて対面や電話など従来型を好む傾向が強いです。メールも若手の短文より「お世話になっております」から始まる丁寧な文章を重視します。逆にチャットツールやWeb会議に不慣れな人もおり、若手との情報伝達手段の違いがギャップになります。また、特に50代以上の上司の中には「教わらずとも察して動くのが美徳」という旧来の風潮を引きずる方もいます(これについては次章で詳述します)。

<コミュニケーション&動機づけポイント>

ベテラン社員や年配のパートスタッフに対しては、まずこれまでの経験や貢献に敬意を示すことが大切です。組織に長年いてくれたこと自体が財産ですので、節目のタイミングで表彰したり口頭で感謝を伝えたりしましょう。「◯◯さんの知識は我が社の宝です」「いつも頼りにしています」といった言葉がシニア社員のプライドを満たし、モチベーション維持につながります。ハーズバーグの衛生要因の観点でも、人間関係の良好さ(上司からリスペクトされていると感じられること)は不満の抑制に寄与します。

同時に、新しい技術や役割への適応支援も重要です。例えばITツールに不慣れな40~50代には、一方的に「これからはチャットでやって」と突き放すのではなく研修やマニュアル整備でフォローしましょう。逆に経験豊富な彼らにメンター役をお願いし、若手指導を任せるのも有効です。「ベテランの知恵をぜひ若い子に伝えてください」と頼めば、多くのシニアは張り合いを感じてくれます。実際に中小企業で「おじさん社員を新人教育担当にしたら生き生きしてきた」という例もあります。人は誰でも必要とされることでやる気が湧くものです。

モチベーション低下が見られる場合は、本人のキャリア相談に乗る機会を設けましょう。50代社員には希望すれば定年後の再雇用や嘱託制度の説明を行い安心させる、40代社員には管理職コース以外の専門職コースを用意して選択肢を示す、といった将来像の明示が有効です。会社としてもシニア層の知見を活かしつつ持続的に働いてもらうための処遇改善(短時間勤務制度や役職定年後の役割設計など)を検討しましょう。

コミュニケーションでは、世代間の橋渡しを経営者が率先して行うと良いでしょう。たとえばITツールの社内勉強会で若手が講師、ベテランが受講者になり教え合う機会を作る、部署内ペアを年齢混成にしてお互いフォローし合う仕組みにする、等です。ポイントは「お互い様」の意識を持つこと。年上も新しいことを学び、年下も先輩の知恵を借りる、こうした協力関係が生まれれば年代の違いによる衝突は減ります。

最後に留意したいのは、年上の部下を持つケースです。もし30代の経営者や店長が50代の部下(パート等)を指導する場合、相手のプライドに配慮しつつアサーティブな伝え方を意識しましょう。「普通は○○ですよ」「昔と違うんで」と高圧的に否定すれば相手は心を閉ざします。そうではなく「◯◯というやり方も大事ですね。ただ、今は△△の方法だともっと助かります」と相手の意見も尊重しながら自分の要望を伝えると良いです。年上部下には、一方的指示より「◯◯さんのお力をぜひここで発揮してほしい」のようにお願いベースにすると円滑です。詳しくは次章の「察しろ」文化の脱却にも関連しますが、相互尊重のコミュニケーションこそがシニア層との信頼関係を築く鍵と言えます。

4 「黙って分かれ(察してほしい)」は時代遅れ

昭和の時代の古い職場文化には、上司が細かく言わずとも「部下は察して動くべき」という暗黙の了解がありました。いわゆる「空気を読む」ことが美徳とされ、「新人は先輩の背中を見て仕事を盗め」「教わる前に自分で気づけ」といった指導法です。しかし令和の現代において、この「察してくれ」スタンスはもはや通用しにくいものとなっています。

4.1 察して文化の弊害

「言わなくても分かれ」という姿勢は、一見コミュニケーションを省力化するように思えますが、実際には誤解・不安・摩擦の温床になります。

- ミスコミュニケーション・認識ズレ: 指示や期待を口に出さず部下に察することを強いると、部下は「本当にこれで良いのだろうか?」と不安を抱えます。上司の真意がわからずトライしてみたら「違う!」と怒られる、といった行き違いが頻発し、生産性も落ちます。ノンバーバル(非言語)コミュニケーションだけでは正確な情報伝達に限界があります。特に世代やバックグラウンドが異なる相手には、沈黙のメッセージは届きません。

- 若手の成長機会喪失: 「察しろ文化」の下では若手は質問しにくく萎縮します。「こんなこと聞いたら怒られるかも」「自分で考えろと言われるかも」と萎縮し、結局理解しないまま進めて失敗したり、無難なことしかやらなくなったりします。これでは若手の学習機会が奪われ、長期的に組織の力が育ちません。

- 双方の不満・ストレス: 察してもらう側(多くは上司世代)は「どうして最近の部下は察しが悪いんだ!」と苛立ち、察する側(多くは若手)は「ちゃんと言ってくれない上司は不親切だ、不公平だ」とフラストレーションを溜めます。お互い心に不満を抱え、職場の人間関係がギクシャクします。実際、「職場のコミュニケーション不足」を感じる背景には、こうした察して動け文化が根付いているケースが多いと指摘されています

昭和の時代は自分の本音を言わず我慢し相手に察してもらうのが“大人”とされたため、今なおそうした価値観で動く人が老若男女問わず存在すると言われています。しかし平成・令和と時代が進むにつれ、人々は本音を言ってもいいし、言わなければ伝わらないと気づき始めていると言われています。それでも古い価値観の職場では、本音を言わない人が「察しない人」を鈍感だと非難し、ますます溝が深まる悪循環があります。

4.2 明確に伝える・フィードバックし合う文化への転換

「黙って察しろ」に代わり、現代の職場では「きちんと言葉で伝える」「お互いにフィードバックする」文化づくりが不可欠です。これは小規模事業者の職場でも同様で、むしろ少人数で阿吽の呼吸に陥りがちな分、意識的に改善したほうが良いでしょう。

- 指示・要望は言語化して伝達: 「察してほしいことがあれば、相手が理解できる言葉ではっきり伝える」のが鉄則です。例えば「最近ミスが多い部下にどう気づかせようか…」と無言のプレッシャーをかけるのではなく、「〇〇さん、ここ1ヶ月でミスが3件発生しています。原因を一緒に整理し対策しましょう」と具体的に話します。これにより認識のズレを防ぎ、次のアクションに双方が納得感を持って臨めます。言われた側も「なぜ怒られているか分からない」状況を避けられ、改善しやすくなります。言葉で説明することは相手への敬意の表れでもあります。

- アサーティブ(率直+相手尊重)なコミュニケーション: 上司が一方的に価値観を押し付けるのではなく、相手の意見・感情を尊重しつつ自分の考えも主張する「アサーション(アサーティブ・コミュニケーション)」が重要です。例えば部下のミスに対し「君のここがダメだ!」と叱るだけではなく、「○○のやり方も大事だね。ただこの部分は△△にするともっと良くなると思う」とまず相手の考えを認めてから提案するようにします。これにより無用な対立を避けつつ建設的な議論ができます。特にベテラン部下に若手上司が指導する際などに有効な手法です。

- 心理的安全性の醸成: 従業員がお互い自由に意見やフィードバックを言い合えるには、「何を言っても否定されない・馬鹿にされない」という安心感、すなわち心理的安全性が必要です。小規模企業では経営者の発言が強く影響します。日頃から「意見を言ってくれて助かるよ」「失敗から学べばOK」といった肯定的なリアクションを示し、発言しやすい空気を作りましょう。ミーティングで発言しない人にも「どう思う?」と順番を振って平等に声を出す機会を与えるのも有効です。心理的安全性の高いチームは生産性やエンゲージメントも高まることがGoogleの調査でも裏付けられています。

- フィードバック文化の定着: 第2章でも触れましたが、定期的なフィードバック面談や相互フィードバックの場を設けることは、「察しないと言えない」空気を破る一助になります。たとえば月1回、上司と部下が互いに改善提案を述べ合う「1on1ミーティング」を実施する、朝礼で「昨日良かったこと」を発表し称え合う時間を設ける、などです。ポイントは良いことも改善点もオープンに伝える習慣をつけることです。最初は照れくさくても、回数を重ねれば社員も慣れてきます。

【事例】

ある会社では、社内SNSに「サンクスカード」という感謝メッセージを送り合う文化を導入しました。小さなことでも「◯◯さんが手伝ってくれて助かりました。ありがとう!」と公開チャットで伝えるのです。最初は誰も書かなかったものの、経営者自ら率先して投稿することで徐々に社員同士も送り合うようになり、今では週に数十件の感謝コメントが飛び交っています。「言わなくても分かるだろう」はなく、言葉に出して伝えることが増えた結果、社内の雰囲気が明るくなり出社を楽しみに感じる社員も増えたそうです。

以上、統計データ、心理的理論、世代別の対応策、そしてコミュニケーション文化の改善ポイントを幅広くまとめました。小規模事業者の皆様の職場でも、今日から実践できるヒントがあったのではないでしょうか。

最後に、本コラムのテーマでもある「出社が楽しくなる職場」に必要なのは、経営者・上司自らがコミュニケーションの質を変えていくことです。社員が朝会社に来るのが楽しみになるような職場は、一朝一夕ではできませんが、日々の声かけ一つから変わっていきます。「人を大切にする」姿勢を持って、理論を現場に活かし、ぜひ従業員やアルバイトとのコミュニケーション改善に取り組んでみてください。社員の笑顔が増えれば、きっと業績にも良い循環が生まれることでしょう。

平林丈晴 <アドバイザー>

創業支援やマーケティング支援が得意

飲食業での経験が豊富です。

自身も創業した経験を活かして、ネリサポでは創業塾での登壇も行っています。

どうやって粗利益を稼ぐかを一緒に考えていきましょう。